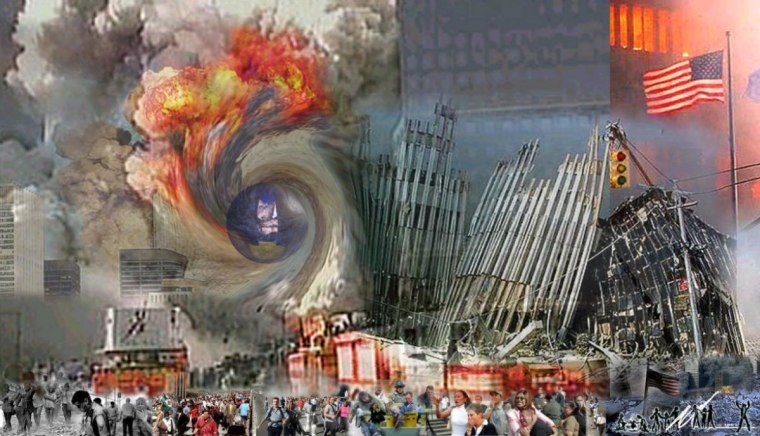

Le matin du 11 septembre 2001, New York s’éveillait sous l’une de ses plus belles journées de fin d’été. Le ciel était clair, l’air pur, et les voyageurs affluaient dans les bureaux, les écoles et les rames de métro. La vie semblait routinière, ordinaire, jusqu’à ce que, quelques minutes après 8 h 45, un avion volant à basse altitude percute la tour nord du World Trade Center.

Au début, la confusion régnait. Les passants levaient les yeux vers la fumée qui s’échappait de la tour, se demandant si un petit avion de ligne n’avait pas dévié de sa trajectoire. Des caméras de surveillance ont commencé à filmer ce qui semblait être un accident isolé. Les questions de la foule reflétaient l’incertitude : était-ce une panne mécanique ? Une erreur tragique ?

Ce sentiment d’ambiguïté n’a duré que quelques minutes.

Le deuxième plan

À 9 h 03, la réalité a basculé. Alors que les chaînes de télévision diffusaient en direct, un deuxième avion de ligne est apparu à l’horizon. D’un seul coup d’œil, une caméra de CNN, installée au niveau de la rue, a filmé l’appareil en chute libre avant de percuter la tour sud.

Des cris de surprise résonnèrent dans les rues. Certains crièrent, d’autres restèrent muets d’incrédulité. À cet instant, l’idée d’« accident » disparut. Les images capturèrent non seulement une explosion, mais la prise de conscience collective que l’Amérique était attaquée.

La caméra n’a pas coupé. Il n’y avait pas de temps pour peaufiner ou monter. La crudité de l’enregistrement – les sirènes, les cris, les visages stupéfaits figés sur un ciel bleu limpide – est devenue l’une des capsules temporelles les plus brutes de cette matinée.

Le courage derrière l’objectif

Les journalistes qui manipulaient cette caméra ont fait un choix ce jour-là. Ils ont continué à filmer malgré l’incertitude quant à leur sécurité. Des rapports ultérieurs ont confirmé que personne ne savait combien d’avions étaient encore en vol, ni si de nouvelles attaques étaient imminentes. En laissant la caméra tourner, ils ont préservé un enregistrement que les historiens considèrent aujourd’hui comme l’un des documents visuels les plus clairs du déroulement du 11 septembre.

Pour beaucoup, ces images restent une preuve contre tout déni ou déformation. Contrairement aux montages ou aux documentaires rétrospectifs, ces images montrent les événements tels qu’ils se sont produits : chaotiques, effrayants et réels.

Le pouvoir des images brutes

Pourquoi ces images intégrales sont-elles importantes, même plus de vingt ans plus tard ? Parce qu’elles plongent les spectateurs dans la confusion de ce matin-là. Les jeunes générations, dont beaucoup n’étaient pas encore nées, peuvent observer et comprendre comment les citoyens ordinaires, dans la rue, ont vécu les attentats.

Les livres d’histoire relatent faits et chiffres, mais les images brutes restituent l’émotion : les voix tremblantes, l’incrédulité, les questions qui se sont transformées en panique à l’apparition du deuxième avion. Elles nous rappellent que l’histoire ne se résume pas à ce qui s’est passé, mais à ce que l’on a ressenti en temps réel.

Perte et héritage

Près de 3 000 personnes ont perdu la vie ce jour-là, dont des employés de bureau, des secouristes, des passagers aériens et des civils pris dans l’effondrement des tours. Des dizaines de milliers d’autres ont survécu, mais portent des cicatrices physiques et émotionnelles. Des familles à travers l’Amérique, et même le monde entier, ont été marquées à jamais.

Pour les survivants, revoir ces images reste douloureux. Pourtant, pour beaucoup, c’est aussi nécessaire. En montrant la vérité crue, la vidéo rend hommage à ceux qui ont vécu les événements et veille à ce que leurs histoires ne soient pas oubliées.

Se souvenir avec sensibilité

Les enregistrements non coupés sont difficiles à regarder. Ils obligent le spectateur à s’immerger dans l’horreur des tours qui s’effondrent, des foules désespérées et des voix incertaines. Mais leur honnêteté leur confère une valeur durable. Ils montrent le chaos sans sensationnalisme, la dévastation sans fioritures.

Les enseignants utilisent souvent ce type de matériel pour aider les élèves à saisir l’importance du 11 septembre. Plutôt que de présenter un résumé soigneusement monté, les images montrent la peur, la confusion et la résilience de citoyens ordinaires. Elles suscitent un débat sur la rapidité avec laquelle la vie peut changer et sur la façon dont les sociétés réagissent aux crises.

Mémoire générationnelle

Pour ceux qui l’ont vécu, le 11 septembre est un jour gravé à jamais dans les mémoires. Chacun se souvient où il était, ce qu’il faisait et avec qui il était lorsque la nouvelle a été annoncée. Mais pour les jeunes adultes et les adolescents d’aujourd’hui, le 11 septembre est un événement historique plutôt qu’une expérience vécue.

C’est pourquoi des images comme celles-ci ont tant de poids. Elles comblent le fossé entre la mémoire vécue et les archives historiques. Elles garantissent la préservation de la réalité brute, non seulement pour ceux qui étaient présents, mais aussi pour ceux qui doivent tirer les leçons du passé.

L’éthique de la documentation

Il y a aussi une dimension éthique. Les moments tragiques doivent-ils être montrés sans filtre ? Est-il respectueux de rediffuser les cris de panique et les images de ciels enfumés ?

Les spécialistes des médias soutiennent que, dans le cas du 11 septembre, la valeur de la documentation l’emporte sur l’inconfort. Sans elle, mythes et distorsions pourraient occulter la vérité. Grâce à elle, les générations futures pourront comprendre à la fois la gravité de l’attentat et la résilience qui a suivi.

Résilience et unité

Au-delà de la tragédie, les images révèlent également un courage extraordinaire. Quelques minutes après la première frappe, les premiers intervenants se sont précipités vers les tours. Des citoyens ordinaires ont aidé à mettre des inconnus en sécurité, ont ouvert leurs portes et ont fait la queue pour donner leur sang.

La vidéo, bien que centrée sur le choc, laisse également entrevoir cet esprit de résilience. On y perçoit non seulement la peur, mais aussi la détermination. Elle rappelle que même dans les moments les plus sombres, des actes de solidarité émergent.

Deux décennies plus tard

Plus de vingt ans plus tard, ces images sont toujours présentes dans les expositions des musées, les programmes éducatifs et les retransmissions commémoratives. Le Mémorial et Musée du 11-Septembre de New York souligne souvent l’importance des enregistrements personnels et des témoignages pour préserver l’héritage de cette journée.

Pour les familles des victimes, revivre sans cesse les événements peut être douloureux. Mais beaucoup pensent aussi qu’il est vital que le monde n’oublie jamais ce qui s’est passé. Le point de vue brut de la rue est un élément durable de ce souvenir.

Conclusion : L’appareil photo qui a gelé une nation

La caméra de CNN, qui a continué à filmer le 11 septembre 2001, a capturé bien plus que de simples images. Elle a enregistré le moment précis où la confusion a cédé la place à la certitude, où les New-Yorkais ordinaires ont compris que leur ville – et leur pays – était attaquée.

Aussi douloureux soit-il, le visionnage nous rappelle non seulement la dévastation, mais aussi la résilience, l’humanité et la promesse de ne jamais oublier. Ces images sont un miroir de l’histoire : sans filtre, implacables et inoubliables.

Để lại một phản hồi